I. Poetologie des Genies und die christliche Folie

In den Anmerkungen übers Theater (1774) formuliert Lenz einen Satz über das poetische Genie respektive den wahren Dichter, der sich in die üblichen Nacherzählungen der Genie-Ästhetik nicht recht einfügt – und der m.E. in aller Radikalität bisher zu wenig beachtet wurde. Ich meine den Satz: „Er nimmt Standpunkt – und dann muß er so verbinden.“ Die Stelle lautet im Zusammenhang:

Wir nennen die Köpfe Genies, die alles, was ihnen vorkommt, gleich so durchdringen, durch und durch sehen, daß ihre Erkenntnis denselben Wert, Umfang, Klarheit hat, als ob sie durch Anschaun oder alle sieben Sinne zusammen wäre erworben worden. Legt einem solchen eine Sprache, mathematische Demonstration, verdrehten Charakter, was ihr wollt, eh ihr ausgeredt habt, sitzt das Bild in seiner Seele, mit allen seinen Verhältnissen, Licht, Schatten, Kolorit dazu.

Diese Köpfe werden nun zwar vortreffliche Weltweise was weiß ich, Zergliederer, Kritiker – alle ers – auch vortreffliche Leser von Gedichten abgeben, allein es muß noch was dazukommen, eh sie selbst welche machen, versteh mich wohl, nicht nachmachen. Die Folie, Christlicher Leser! die Folie, was Horaz vivida vis ingenii, und wir Begeisterung Schöpfungskraft, Dichtungsvermögen, oder lieber gar nicht nennen. Den Gegenstand zurückzuspiegeln, das ist der Knoten, die nota diacritica des poetischen Genies, deren es nun freilich seit Anfang der Welt mehr als sechstausend soll gegeben haben, die aber auf Belsazers Waage vielleicht bis auf sechs, oder wie Sie wollen –

Denn – und auf dieses Denn sind Sie vielleicht schon ungeduldig, das Vermögen nachzuahmen, ist nicht das, was bei allen Tieren schon im Ansatz – nicht Mechanik – nicht Echo – – nicht was es, um Otem zu sparen, bei unsern Poeten. Der wahre Dichter verbindet nicht in seiner Einbildungskraft, wie es ihm gefällt, was die Herren die schöne Natur zu nennen belieben, was aber mit ihrer Erlaubnis nichts als die verfehlte Natur ist. Er nimmt Standpunkt – und dann muß er so verbinden. Man könnte sein Gemälde mit der Sache verwechseln und der Schöpfer sieht auf ihn hinab wie auf die kleinen Götter, die mit seinem Funken in der Brust auf den Thronen der Erde sitzen und seinem Beispiel gemäß eine kleine Welt erhalten. Wollte sagen – was wollt ich doch sagen? –[1]

Die Argumentation erscheint zunächst klar: Neben der Erkenntnisfähigkeit, der Aufnahmebereitschaft für diese Komplexität der Welt, ist es erst die Fähigkeit der Rückspiegelung, die das poetische Genie ausmacht. Um diese produktive Dichtungsfähigkeit zu konkretisieren, nennt Lenz zunächst zwei Varianten ihrer Deutung, die er ablehnt. Erstens eine mechanische Rückspiegelung, das bloße subjektlose Echo – wie es „unser[e] Poeten“ gemeinhin tun. Zweitens die Nachahmung aus einer ungebundenen Einbildungskraft heraus, die sich zugleich an willkürliche bzw. traditionelle Begriffe des Schönen bindet. Und dann erst – nach dieser doppelten Negation von Mechanik und willkürlicher Einbildungskraft – folgt der Satz, der den Kern der Lenz’schen Poetik darstellt: „Er nimmt Standpunkt – und dann muß er so verbinden.“ Dieser Satz nun formuliert – gegen die üblichen Erzählungen der Genieästhetik – gerade keine Selbstermächtigung des Subjekts gegenüber der Welt. Vielmehr liegt das Dichtungsvermögen, die Schöpfungskraft, wie Lenz sagt, im Standpunktnehmen – und dann in der selbstauferlegten Unfreiheit, sich der Welt, wie sie im einmal gewählten Standpunkt erscheint, sozusagen unterzuordnen. Sowohl das Standpunktnehmen als auch das Muss der daraus folgenden Verbindungen sind auf die Welt bezogen, die das poetische Genie darzustellen hat. Es handelt sich somit um eine Unfreiheitserklärung, die die Textproduktion nicht länger der Poetik, dem Begriff der Schönheit oder aber der willkürlichen Einbildungskraft unterstellt, sondern der Welt selbst, die von einem spezifischen Standpunkt aus nur bestimmte Verbindungen zulässt.

Damit liegt Lenz ganz auf der Traditionslinie der Geniepoetologie des 18. Jahrhunderts, die eben diese Weltunterordnung des Genies immer wieder, und immer wieder mit optischen Metaphern, formuliert hatte: Locus classicus, der immer wieder nur unvollständig zitiert oder gelesen wird, ist hier Anthony Ashley Cooper Shaftesburys Essay Advise to an author (1711), in dem er den wahren Autor als „second Maker“ bezeichnet, allerdings – und dieser Zusatz ist entscheidend – als „a second Maker: a just Prometheus, under Jove“[2]. Dieser Autor „under Jove“ ist bei Shaftesbury das Gegenbild derjenigen, die nur „blindlings [injudicious] Witz und Phantasie gebrauchen“ (109). Vielmehr ‚schöpfen‘ sie unter Jupiter, indem sie dessen Welt und dessen Geschöpfe genau wiedergeben: Allein der Dichter, der aufgrund eigener Selbsterkenntnis und Tugend, mit „der inneren Gestalt und dem inneren Gefüge seiner Mitgeschöpfe vertraut ist“ (111), ist ein Autorgenie, weil er die Proportionen des Weltgebäudes so komplex und so „richtig“ wiedergibt, wie er sie wahrnimmt. Es geht also gerade nicht um die „Autonomie des schöpferischen Menschen“[3], oder wenn, dann um eine Autonomie, deren Fundament ein intensives Verhältnis zur Welt ist, eine Autonomie, die sich selbstgesetzgebend den Proportionen und Gesetzen der Welt unterordnet. Das Schreiben des Genies fasst Shaftesbury daher als Mirror-Writing (98), als Arbeit mit dem „Looking-Glaß“ (102), das die Aufgabe hat, to „draw the several Figures of his Piece in their proper and real Proportions […] And this is the Mirrour or Looking-Glaß above describ’d.“ (102).

Explizit weist auch Henry Fielding in seinem Roman Tom Jones (1749) die seines Erachtens falsche Annahme zurück, mit Erfindungsvermögen des Genies sei „eine schöpferische Kraft“ gemeint,

während doch unter Erfindung eigentlich nichts weiter zu verstehen ist (das steckt ja schon im Wort) als eine Entdeckung oder ein Ausfindig-Machen: oder, um es noch weiter auszuführen, ein schneller und richtiger Scharfblick für das wahre Wesen aller Gegenstände unserer Betrachtung.[4]

Derlei optische Metaphern sind es, die bei Johann Wolfgang Goethe in der Rede vom „scharfen Aug für Verhältnisse“[5] und bei Lenz als „die spezifische Schleifung der Gläser“[6] in der Geniepoetologie wieder auftauchen. Das Objekt des Sehens ist hier allerdings nicht mehr das Objekt selbst und dessen gegebene Struktur, die sozusagen visuell entfaltet wird, sondern die Relationen und Verhältnisse einer Welt, die selbst als zeitlich veränderliche gedacht werden, als ‚Gegenwart‘. Die zentrale Funktion des Geniebegriffs und die Erzeugung der so bezeichneten Position des Blicks, das lässt sich schlussfolgern, ist die Abkopplung des Autors vom System der Schönen Wissenschaften und seine selbstvermittelte Ankopplung an die ‚Welt‘ und damit an das, was als lebendige Umwelt des Genies – im Gegensatz zum überzeitlichen Schatz schriftlicher Überlieferung – jetzt gerade erscheint. Das alte, bereits in der Antike gebrauchte Argument, dass das Genie nicht durch Gelehrsamkeit allein möglich sei, wird nun dergestalt radikalisiert, dass Gelehrsamkeit als Hindernis des Genies ausgemacht wird, insofern das gelehrte Medium der Schrift den unmittelbaren eigenen Zugang zur Welt und zur Gegenwart verstellt. Gerade das Fehlen einer „claßischen Erziehung“[7], so Christoph Martin Wieland, sei der Grund dafür, dass William Shakespeare ein Genie wurde, denn statt einer Schulausbildung durch Texte habe er eine Ausbildung durch unmittelbare, nicht durch Schrift vermittelte Erfahrung durchlaufen: „eigne Betrachtungen; scharfe Sinnen, als die Werkzeuge dazu; eine genaue Aufmerksamkeit auf die unmittelbaren Eindrüke, welche die Gegenstände auf ihn machen – das ist es, was den Genie entwikelt“ (561).

Was genau aber bedeutet nun der Standpunkt, von dem Lenz als Ort der selbstgewählten Unterordnung spricht? Zum einen natürlich eine optische Metapher, eben der Punkt, von dem aus man etwas Bestimmtes sehen kann. Zum anderen ist Standpunkt aber auch im Sinne von Haltung gemeint, als Metapher für einen bestimmten Blick auf die Welt, der nicht nur optisch, sondern auch moralisch fundiert ist, ein Blick der stehen bleibt. Das erhellt aus einer Stelle im oben zitierten Lenz’schen Text, die etwas rätselhaft anmutet: „Die Folie, Christlicher Leser! die Folie, was Horaz vivida vis ingenii, und wir Begeisterung Schöpfungskraft, Dichtungsvermögen, oder lieber gar nicht nennen.“ Die spezifische Dichtungskraft, die Lenz mit dem Standpunktnehmen erklärt, wird hier als „Folie“ bezeichnet und dezidiert an den „christlichen Leser“ adressiert. Dies wiederholt sich an einer weiteren Stelle im Text. Nachdem Lenz die Psychologiesierung von Figuren durch andere Autoren kritisiert hat, da sie allen Figuren ihre eigene Psychologie unterschieben, heißt es: „Wo bleibt aber da der Dichter, christlicher Leser! wo bleibt die Folie?“[8] Offenbar ist die Metapher der Folie unmittelbar verknüpft mit einem Appell an den ‚christlichen Leser‘. Wie ist das zu verstehen – und was ist eine „Folie“? Eine Folie ist, wie man bei J.G. Krünitz nachlesen kann, ein Blatt oder Metallblättchen,

welches man gebrauchet, einen Körper, der sonst das Licht durchfallen läßt, dahin zu bringen, daß er die in ihn einfallenden Lichtstrahlen zurück werfe; Lat. Metallum foliatum, Fr. Feuille. In diesem Verstande nennet man also 1) eine Folie, Spiegelfolie, Fr. Tain, oder Teint, das, vermittelst des Quecksilbers, hinten auf das Spiegelglas gelegte dünne Blättchen von feinem Zinne, welches sonst, und ehe es auf das Spiegelglas gebracht ist, Stanniol heißt.[9]

Bei J.C. Adelung heißt es: „Die Folie […], ein Blatt, ein dünnes Blättchen Metall, dergleichen das dünne Blättchen Zinn ist, welches ein Glas zu einem Spiegel macht.“[10]

Eben dieses technische Ding, die Folie, der Hintergrund, der das Glas zum Spiegel macht, ist nach Lenz nun das, was den Dichter ausmacht, ihn als Dichter mit seinem Vermögen konstituiert und ihn offenbar zugleich als christlich kennzeichnet. Wenn der Dichter nicht seine eigene Psychologie auf alle seine Figuren projizieren soll, sondern die verschiedensten Psychologien der Figuren wie das Licht empfangen und dann wie ein Spiegel mittels Folie wieder zurückspiegeln soll, dann liegt darin ein Standpunktnehmen, dessen moralische Haltung aus dem Sowohl-als-auch von Nähe und Distanz besteht. Das Aufnehmen der Nuancen als Nähe, das Wiedergeben wie es ist, als die Distanz der Spiegelung.

Zugleich ist Folie schon im 18. Jahrhundert eine Metapher für Hintergrund.[11] Wenn Lenz also den christlichen Leser fragt, „wo bleibt die Folie?“, dann kann man auch übersetzen: Wo bleibt der Hintergrund der Figuren? Wo bleibt das, was ihrem Handeln zugrunde liegt? Wenn der Dichter selbst die Folie ist, das Medium der Rückspiegelung, dann ist er selbst der Hintergrund eines Spiegels, der zugleich den Hintergrund des Handelns der Figuren in sich aufnimmt, sich für diesen Hintergrund öffnet, den er als das auf ihn fallende Licht so zurückwirft, das wiederum für die Zuschauenden und Lesenden als der Hintergrund der Figuren erscheint.

Dieser Hintergrund liegt zum einen in der menschlichen Seele: „Wir […] hassen solche Handlungen, von denen wir die Ursache nicht einsehen, und nehmen keinen Teil dran.“[12] Diese „Ursache“ liegt in der Lenz’schen Poetik und auch in seine Texten wiederum meist in der Sexualität. Ich zitiere die Stelle noch einmal im Zusammenhang:

Wo bleibt aber da der Dichter, christlicher Leser! wo bleibt die Folie? Große Philosophen mögen diese Herren immer sein, große allgemeine Menschenkenntnis, Gesetze der menschlichen Seele Kenntnis, aber wo bleibt die individuelle? Wo die unekle, immer gleich glänzende, rückspiegelnde, sie mag im Totengräberbusen forschen oder unterm Reifrock der Königin? (652)

Zum anderen liegt die Ursache bzw. der Hintergrund in einer Komplexität von Begebenheiten und sozialen Interdependenzen, in „tausend großen Einzelheiten, ihrer Verbindungen“ (657) und somit in dem, was Lenz immer wieder „Umstände“ und den Zusammenhang einer ‚Welt‘ nennt und was die Erfahrung des Einzelnen und seiner Motive übersteigt: Handlungen haben seelische Ursachen, sie haben aber auch Bedingungen, die diese überschreiten.

Als Beispiel sei nur an die ungeheuerliche Szene in Lenz’ Soldaten (1776) erinnert, in der Vater und Tochter sich am Ende wieder begegnen (V,4). Der Vater verstößt zunächst die Bettlerin, die er nicht als seine Tochter erkennt, mit den Worten: „Geht, lauft Euren Soldaten nach.“[13] Einerseits ‚weiß‘ der Vater, dass Huren zu Huren werden, aufgrund ihrer eigenen ‚moralischen Verderbtheit‘, zugleich weiß er aber, dass es die Umstände sind und dass im Fall seiner Tochter er selbst es war, der ihr geraten hatte, den Soldaten nachzulaufen. Diese widersprüchliche Gleichzeitigkeit von individueller Schuldattribuierung und sozialer Entschuldung ist die Folie und der Standpunkt, den der Dichter hier einnimmt, zugleich in größter Nähe zu beiden Figuren und in erbarmungslosem Abstand:

WESENER: Mich deucht, sie seufzte so tief. Das Herz wird mir so schwer. Zieht den Beutel hervor. Wer weiß wo meine Tochter itzt Almosen heischt. Läuft ihr nach und reicht ihr zitternd ein Stück Geld. Da hat Sie einen Gulden – aber bessere Sie sich.

WEIBSPERSON fängt an zu weinen: O Gott! Nimmt das Geld und fällt halb ohnmächtig nieder. Was kann mir das helfen?

WESENER kehrt sich ab und wischt sich die Augen. Zu ihr ganz außer sich: Wo ist Sie her?

WEIBSPERSON: Das darf ich nicht sagen. Aber ich bin eines honetten Mannes Tochter.

WESENER: War Ihr Vater ein Galanteriehändler?

WEIBSPERSON schweigt stille.

WESENER: Ihr Vater war ein honetter Mann? – Steh Sie auf, ich will Sie in mein Haus führen. Sucht ihr aufzuhelfen. Wohnt Ihr Vater nicht etwan in Lille –

Beim letzten Wort fällt sie ihm um den Hals.

WESENER schreit laut: Ach meine Tochter.

MARIANE: Mein Vater!

Beide wälzen sich halb tot auf der Erde. Eine Menge Leute versammlen sich um sie und tragen sie fort.[14]

Dass diese Komplexität einer dialogisierten und theatral-reflexiven Anagnorisis aus verschiedenen Blickpositionen ein christliches Standpunktnehmen ist, erläutert Lenz in einem Brief an Sophie von La Roche ganz explizit. Er schreibt:

Könnten aber Personen von Ihrem Stande, Ihren Einsichten, Ihrem Herzen, sich jemals ganz in den Gesichtskreis dieser Armen herabniedrigen, anschauend wie Gott erkennen, was ihnen Kummer, was ihnen Freude scheint und folglich ist […]. Ach! das große Geheimnis, sich in viele Gesichtspunkte zu stellen, und jeden Menschen mit seinen eigenen Augen ansehen zu können![15]

Dass dieser Blick und dieser Standpunkt, sich in die Geringsten hineinzuversetzen, der Standpunkt Christi ist, sagt Lenz in seinem moral-theologischen Traktat Über die Natur unseres Geistes (um 1773): Christus, so heißt es hier, „hatte sich in einen Standpunkt gestellt das Elend einer ganzen Welt auf sich zu konzentrieren und durchzuschauen. Aber das konnte auch nur ein Gott – “.[16]

II. Gegenwartsdramatik und verzeitlichte ‚Welt‘

Lenz’ Theater ist eines, das in seinem Realismus von Folie und Hintergrund auf die Darstellung der Stände zielt, auf die sozialen Rollen und Bedingungen: „Überhaupt wird meine Bemühung dahin gehen, die Stände darzustellen, wie sie sind“[17], heißt es in dem bereits zitieren Brief an Sophie von La Roche. Theater als Darstellung der Stände, das war die Grundidee der Diderot’schen Theaterreform, die Lenz aufgreift und gerade im Hinblick auf den Aspekt der politischen Gegenwart und der sozialen Reichweite intensiviert. In Denis Diderots dramentheoretischer Reformschrift Entretiens sur le fils naturel (1757) war der Aspekt einer zeitlich variablen gesellschaftlichen Umwelt bereits als Begründung für die neue Darstellungstechnik und die Darstellungsinhalte angeführt worden: „Bedenken Sie, daß täglich neue Stände entstehen.“[18] Das Theater als Medium, das die sozialen Veränderungen, die Stände, d.h. die conditions als die zeitlichen Bedingungen des Lebens darstellen soll und mit ihnen die Zeit der Gegenwart, das ist der Impuls, den die Stürmer und Dränger, und gerade Lenz, von Diderot aufgenommen haben. Besonders deutlich formuliert das Louis-Sébastien Mercier in seinem Buch Du Théâtre ou Nouvel essai sur l’art dramatique (1773), zu dessen deutscher Übersetzung von 1776 der junge Goethe einen Anhang aus seiner Brieftasche beigesteuert hat. Mercier schreibt:

Der Mensch, der durch Regierungsformen, Gesetze, Gewohnheiten modificirt wird, wird zum ganz andern Wesen als er erst war. Folglich müssen auch die alten Regeln des Geschmacks sich ändern, und sich den neuen Gewohnheiten, den neuen Begriffen anpaßen lassen.[19]

Der Mensch wird – mit und durch die Zeit – zum ganz anderen Wesen als er war! Daraus wiederum folgt, dass der Schriftsteller Zeitgenosse sein soll und nicht Gelehrter, dass er sich für das Leben seiner Gegenwart interessieren soll. Nur so könne dem Drama ein „Karakter von Nützlichkeit für die Gegenwart“[20] eingeprägt werden. Mercier fordert in diesem Sinne die Beobachtung und die Darstellung der Gegenwart:

Man hat die Alten studiert und hat wohl daran gethan; aber bey ihnen wird man keine detaillierte Kenntniß der jetzigen Menschen finden. Neue Generationen haben in diese moralische Existenz, in diesen Protheus, der, indem er entschlüpft alle Gestalten annimmt, große Veränderungen gebracht.[21]

Daraus wiederum folgt der Imperativ, die Darstellung der eigenen Gegenwart an einem erkennbaren Zeitindex auszurichten. Es heißt weiter: „Ich will schlechterdings erkennen können, in welchem Jahr er [der Schriftsteller; J.L.] sein Werk verfertigt hat.“ Und Mercier fährt fort:

Ich will, dass der Schriftsteller das Interesse des Augenblicks, in dem er schreibt, nicht aus der Acht lasse; ich will einen Wiederschein von den Geschäfften, die die Nation in Bewegung setzen, bey ihm entdecken; ich will einen Mann hören, der mit dem, was um ihn herum vorgeht, bekannt [ist] [.][22]

Der hier deutlich werdende Zusammenhang zwischen einem zeitlichen Verständnis von Gegenwart und ihrer Darstellung als die bedingende Umwelt der jetzt Lebenden findet sich auch in den Programmatiken von Johann Gottfried Herder, Lenz und Goethe.[23]

Die Gegenwart als die historische und veränderliche Zeit, in der man lebt, im Unterschied zur Vergangenheit und im Unterschied zur Zukunft, das ist eine Voraussetzung auch für eine neue Rolle von Kunst und Literatur, die nun so etwas betreiben wie Gegenwartsdokumentation – im Hinblick auf die Veränderung und Veränderbarkeit dieser Gegenwart in der Zukunft. Gegenwart ist dann nicht länger ein Begriff der bloßen Anwesenheit, sondern eine Metonymie für das Gesamt der gerade herrschenden Verhältnisse. Diese Vorstellung einer Zeit der Gegenwart und die temporale Trias von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ist uns heute selbstverständlich, entsteht aber erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. In einer geschichtsphilosophischen Reflexion des Begründers der Illuminaten Adam Weishaupt kann man sehen, zu welchen Formulierungen der noch fehlende Zeitbegriff Gegenwart führt:

die Geschichte des Menschen Geschlechts ist die Geschichte seiner Bedürfnisse, wie das eine aus dem andern entstanden: und diese Geschichte, diese Abstammung, diese Entwickelung der Bedürfnisse ist die Geschichte der Vervollkommung des ganzen Geschlechts; denn nach diesen richten sich Kultur, Verfeinerung der Sitten, Entwicklung der schlafenden Geisteskräfte: mit der Entwicklung derselben ändert sich zugleich die Lebensart, der moralische und politische Zustand, die Begriffe von Glückseligkeit, das Betragen der Menschen gegen einander, ihre Verhältnisse unter sich, die ganze Lage der jedesmaligen gleichzeitigen Welt.[24]

Die „ganze Lage der jedesmaligen gleichzeitigen Welt“, das ist der komplexe Ausdruck für genau jenen komplexen Sachverhalt einer Gleichzeitigkeit von jeweils in einer (jedesmaligen) Zeit miteinander verbundener Elemente und Bedingungen einer ‚Welt‘, die sich in und durch die Zeit miteinander verändern und deren synchroner Zusammenhang als Abfolge jedesmaliger, d.h. auch voneinander unterschiedener Gleichzeitigkeiten zu denken ist. Mit anderen Worten: als synchrone Schnitte durch einen Zusammenhang von Verhältnissen, zu deren Reflexion der Zeitlichkeit ihrer räumlich metaphorisierten Elemente (Lage, Verhältnisse etc.) der Begriff Gegenwart zum Zeitbegriff transformiert wird.

Wenn Gegenwart als Zeitbegriff gebraucht wird und nicht mehr als Begriff einer Wirkung der Anwesenheit, dann ist das eine Abstraktion, die auf eine Gleichzeitigkeit abhebt, ohne dass unmittelbare bzw. unmittelbar erfahrbare Wirkungsverhältnisse gemeint sind. Dann wird bedeutsam, dass es Interdependenzen gibt, die existieren, obwohl sie nicht unmittelbar sichtbar sind, ohne dass es unmittelbare räumliche Wirkungsanwesenheiten sind, sondern indirekte Verknüpfungen, die man allererst als die Gleichzeitigkeitsverhältnisse der Gegenwart sichtbar machen muss.

Lenz hat in diesem Sinne in doppelter Weise Gegenwartsdramatik betrieben. Einmal im Hinblick auf die Stoffe, die er aus seiner unmittelbaren Gegenwart geholt hat, wie etwa in den Soldaten, insofern er mit seinem Text hier sogar die dokumentierte Wirklichkeit zeitlich überholte. Dass der Adlige Baron von Kleist sein Heiratsversprechen brechen würde, stand zwar im Text, aber in der Wirklichkeit noch gar nicht fest, so dass Lenz Herder bitten musste, den Druck des Textes aufzuhalten.[25]

Zum anderen insofern Lenz den sozialen Hintergrund, die Interdependenzen, die Verbindungen, die die soziale Gegenwart konstituieren und die den persönlichen Erfahrungshorizont übersteigen, dennoch anschaulich macht. Damit ist eine völlig neue Funktion des Theaters impliziert: Statt eines Mediums der Unterhaltung soll es Medium der Sichtbarmachung und der Dokumentation der eigenen Gegenwartskomplexität und Synchronizität sein.

III. Der tugendhafte Taugenichts: Die globalisierte Gegenwart

Wenn das Genie, wie oben gezeigt, sich nicht an die Bücher, sondern an das Leben halten soll, dann kann man das auch so verstehen, dass die gerade jetzt erscheinenden Bücher als Ausdruck der Gegenwart ebenfalls zu diesem ‚Leben‘ gehören – so ließe sich womöglich die ubiquitäre Referenz von Texten des Sturm und Drang auf Texte der unmittelbaren Gegenwart begreifen. Es ist jedenfalls ein in dieser Intensität literaturgeschichtlich neues Phänomen um 1770, dass Gegenwartsliteratur in den Texten der Zeit selbst häufig zitiert und somit die eigene Gegenwart auch im Spiegel ihrer neu erschienenen Texte reflektiert wird.[26] Nicht nur Goethe lässt im Werther (1774) bekanntlich die nur zwei Jahre vorher erschienene Emilia Galotti Lessings aufschlagen, auch die Studenten in Lenzens Hofmeister (1774) besuchen eine Vorstellung von Lessings Minna von Barnhelm (1767). Lenz ist geradezu ein Meister dieser Technik der Sichtbarmachung von Gegenwartskomplexität durch Bezugnahme auf gleichzeitige Texte. Nicht nur folgt er mit seinen Texten der visuellen Poetik des Standpunknehmens, wie er sie als eine spezifisch christliche Spiegelungstechnik der unmittelbaren Gegenwart in den Anmerkungen übers Theater beschrieben hat, sondern er lässt auf seinem Theater auch buchstäblich den synchronen Zusammenhang dessen, was in seiner Gegenwart gleichzeitig passiert, erscheinen: als ein Zusammenhang, der das Theater als Medium des Erscheinens, als Bühne der Gegenwart und der Vergegenwärtigung selbst reflektiert. Das möchte ich abschließend kurz anhand des Dramenfragments Der tugendhafte Taugenichts (1775/76) zeigen.

Das Stück steht theaterästhetisch erkennbar in der Tradition von Diderots Tableautheater, geht aber zugleich weit darüber hinaus: Während Diderot seine Theaterreform und die Präsentation von Tableaus auf der Bühne als Darstellung von Beziehungen und Relationen begründet, die ihrerseits eine sich permanent wandelnde Sozialwelt sozusagen dokumentarisch zur Darstellung bringen soll („täglich entstehen neue Stände“), er dies aber zugleich im Wesentlichen auf Familienrollen beschränkt, weitet Lenz im Tugendhaften Taugenichts die Tableaus auf die Darstellung nachgerade globaler Synchronizitäten seiner Gegenwart aus.

Kurz zum Inhalt des Stücks: In Anlehnung an Christian F.D. Schubarts Erzählung Zur Geschichte des menschlichen Herzens (1775), die später auch Schiller seinem Erstlingsdrama Die Räuber (1782) zugrunde legt, geht es um zwei ungleiche, adlige Brüder und ihr Verhältnis zu ihrem Vater. Das Stück beginnt mit einer Szene, in der der Vater seinen Söhnen Unterricht in Mathematik erteilt, wobei der jüngere Just alles gut begreift, der ältere David aber nichts. Der in seiner Ehre durch die Unfähigkeit des Sohnes gekränkte Vater droht ihm an, ihn des väterlichen Hauses zu verweisen und ihm den Familiennamen zu entziehen. David begreift zwar Mathematik nicht, arbeitet aber heimlich an militärischen Plänen zur Fortifikation, so dass nicht ganz klar ist, wie dumm er tatsächlich ist. Jedenfalls versteckt er diese Arbeit vor seinem Vater, da der von Militär nichts hält und den Söhnen bereits den Gedanken an den Soldatenstand bei Strafe der Enterbung verboten hat. Er selbst interessiert sich vor allem für Tänzerinnen und Sängerinnen, die er zuhauf in einem eigenen Serail hält. Er beschläft sie alle selbst, das wird im zweiten Entwurf noch deutlicher, und ist im Hinblick auf sexuelle Ausschweifung seiner Söhne, sofern sie nicht in seinem Serail wildern, sehr nachsichtig – ständig wähnt er sie nächtens in den Armen irgendeiner Dorfschönheit. Da David nun aber ernsthaft in eine diese Sängerinnen verliebt ist, er aber keine Aussicht auf Gegenliebe und die von ihm gewünschte Ehe hat, tauscht er mit dem Diener Johann die Kleidung, verlässt das väterliche Schloss und lässt sich unterwegs kurzerhand von preußischen Werbern als einfacher Soldat anwerben – um zu sterben oder um sich durch militärische Leistungen doch noch seines Vaters würdig zu machen.

Der Text ist in zweifacher Hinsicht theater- und literaturgeschichtlich singulär.[27] Zunächst, weil er in der nun folgenden Szene den Krieg, die Schlacht bei Kolin 1757, in körperlicher Präsenz auf die Bühne bringt: Es wird geschossen, es wird gefallen, es wird wieder aufgestanden und wieder gesunken, es wird geschrien, geröchelt und gestorben, es wird desertiert.[28] Und als die Schlacht vorbei ist, werden die Toten geplündert und beraubt. Die Bühne zeigt hier, auch über die unmittelbare Kriegsszene hinaus, ein körperlich-reales Tableau parasitärer Beziehungen, die Werber parasitieren von den angeworbenen Soldaten, der Deserteur von denen, die hier sterben, und die Bauern von den Toten, die sie ausplündern.[29]

Dass gesellschaftliche Verhältnisse in ihrem synchronistisch zu denkenden Zusammenhang parasitäre Verhältnisse sind und als solche auch eine globale Gegenwart bilden, zeigt dann die nächste und letzte Szene des Fragments anhand des Vaters, der jetzt derart um seinen entlaufenen Sohn trauert, dass er nicht einmal mehr Schokolade trinken will. Gerade liest er, dass „der Schweiß […] der Wilden […] drauf lieg[e]“[30] und sagt voller Erregung zu seinem Bedienten:

LEYPOLD: […] Sieh dieses Kupfer, es ist aus der Voyage de l’Isle de France – seht ihr Kanaillen wenn ihr euch über unsere Launen beschwert, seht diese Negers an, hat unser Herr Christus mehr leiden können als sie, und das, damit wir unsern Gaumen kützeln – Ihr sollt mir sein Lebtag keine Schokolate mehr machen, auch kein Gewürz mehr auf die Speisen tun, sagt dem Koch […] Wer bin ich, daß andere Leute um meinetwillen Blut schwitzen sollen. Sie dürften mir ja nur auf den Kopf schlagen, so wäre mein Gold ihre – [31]

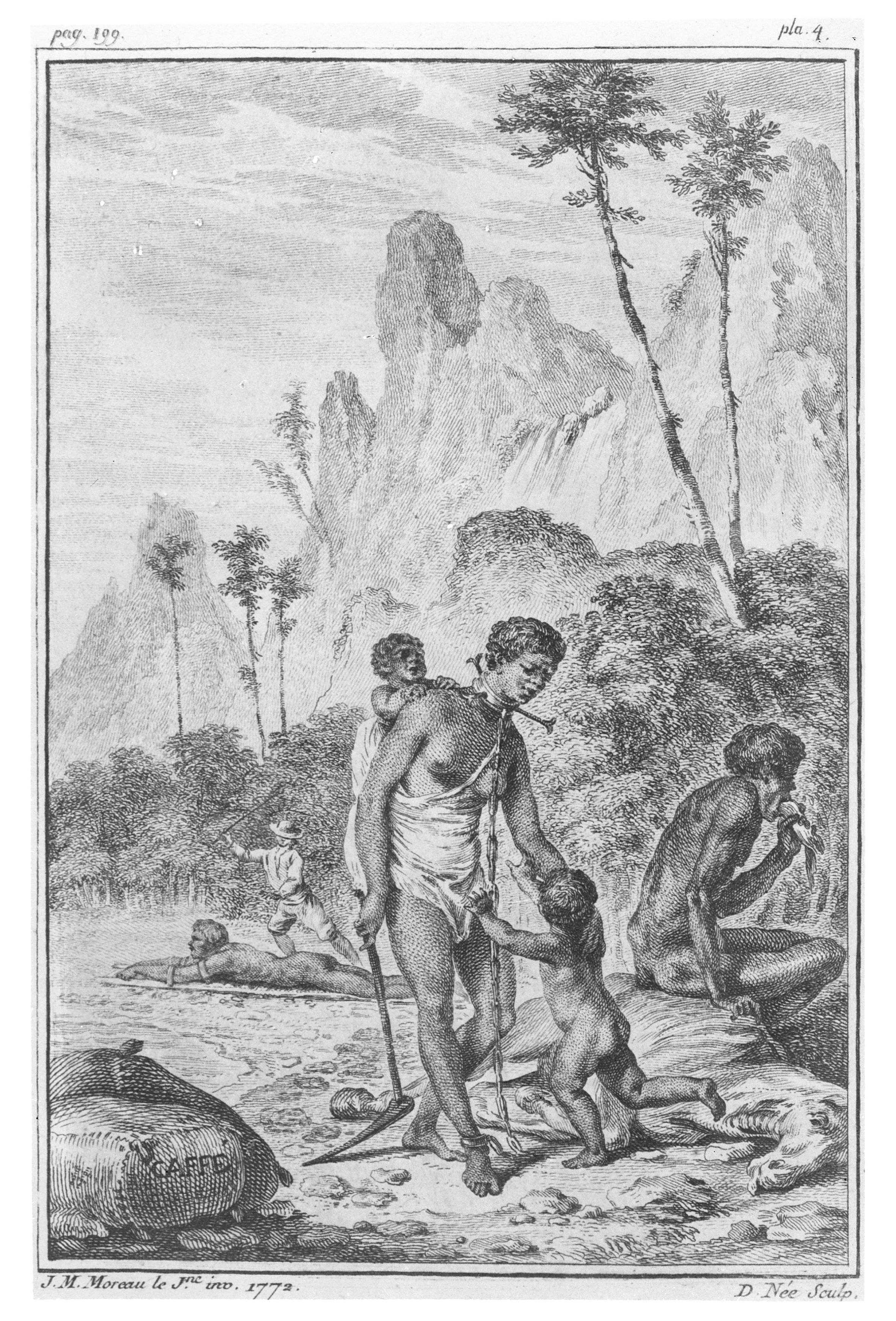

Das hier zitierte Buch Voyage à L’isle de France von Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre ist für Lenz unmittelbare Gegenwartsliteratur. Es ist 1773 erschienen, d.h. nur zwei, höchstens drei Jahre vor Abfassung des Stücks. 1774 wird eine deutsche, 1775 eine englische Übersetzung veröffentlicht. Das Werk enthält insgesamt drei Kupferstiche, und es ist eindeutig, dass es sich bei dem im Lenz’schen Text zitierten um jenes Kupferbild handelt, das im Abschnitt über die Sklaverei abgedruckt ist und die Bildunterschrift trägt: „Ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes.“[32]

Abb. 2: „Ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes.“ Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri: Voyage a L‘isle de France, a l’isle de Bourbon, au cap de bonne-espérance, etc. Avec des Observations nouvelles sur la nature et sur les Hommes, par un officier du Roi. Tome Premier. Paris 1773, S. 199.

Sämtliche Details des Bildes werden im Bernardin’schen Text narrativ entfaltet. So habe er auf seiner Reise einmal einen aufgrund seines Alters arbeitsunfähigen Sklaven, die man verhungern lasse, gesehen, wie er auf einem toten Pferdegerippe saß und Stücke des toten Pferdes aß:

Man jagt sie manchmal wenn sie alt geworden fort, und sie mögen zusehn, wie sie ihr Leben fristen. Ich sahe einst einen, der nichts als Haut und Knochen war, Fleisch von einem todten Pferde reißen, um es zu essen. Es war ein Gerippe, das an einem anderen nagte.[33]

Lenz bringt mit dem Zitat des Buches somit ein Bild auf die Bühne, das das Geschehen in Preußen (1757) und das Trinken von Schokolade mit den kolonialen Verhältnissen in eine Relation der sichtbaren Gleichzeitigkeit versetzt, indem er das Medium, das diese Verhältnisse zwischen Kriegen in Europa sowie kolonialer Ausbeutung in Afrika und anderswo sichtbar macht, seinerseits auf der Bühne als Buch und Bild, als Wissen seiner Gegenwart erscheinen lässt. Während der Vater in seiner subjektiven und selbstgerechten Perspektive hier einen durch das Bild induzierten emotionalen Anfall von schlechtem Gewissen bekommt, der im nächsten Moment schon wieder anderen Emotionen weicht, ist das Bild der Sklaverei und der Zusammenhang von Schokolade, Gaumenkitzel und Gold hier sowie Blut schwitzen dort doch in einer an Georg Büchners Hessischen Landboten (1834) erinnernden Weise zur Sichtbarkeit gebracht. Mit dem Buch, das Lenz hier auf der Bühne erscheinen lässt, ruft er zugleich implizit den Kontext der anderen beiden großen Weltreisen auf, die gleichzeitig stattfanden, die Reise Bougainvilles und die Cooks. Er wählt aber mit Bernardins Voyage den Bericht, der in seiner Machart seiner eigenen subjektiven, christlichen Gegenwartspoetologie folgt: Wo Lenz’ Standpunktnehmen darauf zielt, sich in die Gesichtspunkte der Geringsten zu stellen, fokussiert Bernardin in Form von aus dem jeweiligen Gegenwartsmoment geschriebenen Briefen seinerseits die Lebensrealität und die Perspektive der Ausgebeuteten, der bretonischen Fischer, der Matrosen, vor allem aber der schwarzen Sklaven. Offen kritisiert er, dass sich die Öffentlichkeit von dieser Tatsache wegwende, „als gehöre jene Schandtat nicht zu unserm Zeitalter, an der halb Europa Antheil nimmt“.[34] Lenz greift exakt dies auf, indem er das Buch Bernadines und dessen detaillierte Beschreibung der Realität der Sklaven, die zugleich eine genaue Explikation des im Buch abgebildeten Kupferstichs ist, auf die Bühne holt. Damit geht es zugleich um die Frage, auf welcher Seite das Theater als Medium der Vergegenwärtigung der Gegenwart selbst steht, ein Punkt, der in Bernardins Text selbst thematisiert wird:

Jene schöne Rosen und Feuerfarben, worinn sich unsere Damen kleiden, die Baumwolle womit sie ihre Röcke durchnähen, der Zucker, der Kaffee, die Schokolate die sie frühstücken, das Roth womit sie ihre Weiße erhöhen, ward durch die Hände der unglücklichen Schwarzen für sie zubereitet. Empfindsame Schönen, ihr weinet in den Trauerspielen, und was zu euren Freuden dient, ist mit Thränen benetzt, und mit Menschenblut gefärbt.[35]

Was also kann man mit dem Theater machen, wenn es für Tränen sorgt, die vergnügen, während die Kleider, auf die diese Vergnügungstränen fallen, von ganz anderen Tränen herrühren – Lenz stellt mit dem Zitat des Kupferbildes und dem Auf-die-Bühne-Bringen dieses Textes und dieser Reflexion auf das Trauerspiel das Theater selbst radikal in Frage und transformiert es so in seinem eigenen Theatertext zugleich in ein Medium der Sichtbarmachung komplexer Gegenwartssynchronizität. Dass Lenz damit zugleich in einen Kampf um die öffentliche Sichtbarmachung der Bilder und des Wissens dieser unsichtbaren Gegenwart eintritt, erkennt man daran, dass das zitierte Buch von Bernardine in der damaligen Öffentlichkeit eher randständig war. Es konnte mit seiner radikal kritischen Perspektive auf die Sklaverei in Frankreich nur ohne königliches Druckprivileg erscheinen, während Lenz’ Text selbst damals gänzlich ungedruckt blieb. Es blieb als Medium der Sichtbarmachung der damaligen Gegenwart in dieser Gegenwart unsichtbar.

- Lenz, Jakob Michael Reinhold: „Anmerkungen übers Theater“, in: Ders.: Werke und Briefe in drei Bänden. Hg. von Sigrid Damm. München/Wien 1987 [im Folgenden: WuBr 1-3], Bd. 2, S. 641-671, hier S. 648. ↑

- Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper: „Soliloquy: or, Advice to an Author“ [1711], in: Ders.: Sämtliche Werke, ausgewählte Briefe und nachgelassene Schriften. In englischer Sprache mit paralleler deutscher Übersetzung. Hg. und kommentiert von Gerd Hemmerich und Wolfram Bender. Stuttgart/Bad Cannstatt 1981, S. 35-301, hier S. 110. ↑

- Schmidt, Jochen: Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750-1945. Band I: Von der Aufklärung bis zum Idealismus. Heidelberg 2004, S. 258. ↑

- Fielding, Henry: „Die Geschichte des Tom Jones“ [1749], in: Ders.: Sämtliche Romane in vier Bänden. Hg. mit Anmerkungen und einer Einführung in die Romankunst Henry Fieldings versehen von Norbert Miller. München 1966, Bd. 2, S. 521 ↑

- Goethe, Johann Wolfgang: „Von deutscher Baukunst. D.M. Ervini a Steinbach“ [1772], in: Goethes Werke. Hamburger Ausgabe. Bd. XII. München 1982, S. 7-15, hier S. 15. ↑

- Lenz: „Anmerkungen“, S. 647. ↑

- Wieland, Christoph Martin: „Einige Nachrichten von den Lebens-Umständen des Herrn Willhelm Shakespear“ [1766], in: Ders.: Gesammelte Schriften, 2. Abteilung: Übersetzungen II (3): Shakespeares theatralische Werke. Sechster bis achter Teil, Hg. von Ernst Stadler. Hildesheim 1987 (=Nachdruck der 1. Auflage der Ausgabe Berlin 1911), S. 558–569, hier S. 560. ↑

- Lenz: „Anmerkungen“, S. 652. ↑

- Krünitz, J.G.: Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft. 242 Bände. Berlin 1773-1858, Bd. 14, S. 441. ↑

- Adelung, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. 4 Bände. Wien 1811, Bd. 2, Sp. 241. ↑

- Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Auflage. Berlin/New York 1989, S. 225. ↑

- Lenz: „Anmerkungen“, S. 652. ↑

- Lenz, Jakob Michael Reinhold: „Die Soldaten“, in: Ders.: WuBr 1, S. 191-246, hier S. 244. ↑

- Lenz: „Die Soldaten“, S. 244 f. ↑

- Lenz an Sophie von La Roche, Juli 1775, in: Ders., WuBr 3, S. 325. ↑

- Lenz, Jakob Michael Reinhold: „Über die Natur unseres Geistes“, in: Ders., WuBr 2, S. 619-624, hier S. 622. ↑

- WuBr 3, S. 325 f. ↑

- Diderot, Denis: „Unterredungen über den natürlichen Sohn“, in: Ders./Gotthold Ephraim Lessing: Das Theater des Herrn Diderot. Stuttgart 1986, S. 81-179, hier S. 159. „Songez qu’il se forme tous les jours des conditions Nouvelles.” Denis Diderot: „Entretiens sur le fils naturel“, in: Ders.: Œuvres esthétiques. Textes établis, avec introductions, bibliographies, chronologie, notes et relevés de variantes par Paul Vernière, Paris 1968, S. 154. ↑

- [Mercier, Louis Sébastien]: Neuer Versuch über die Schauspielkunst. Aus dem Französischen [von Heinrich Leopold Wagner]. Mit einem Anhang aus Goethes Brieftasche. Faksimiledruck nach der Ausgabe von 1776, mit einem Nachwort von Peter Pfaff, Heidelberg 1967, S. 199. ↑

- Mercier, Neuer Versuch, S. 199. Im französischen Original heißt es: „Il reste à imprimer au Drame un caractère d’utilité présente […].“ [Mercier, Louis Sébastien:] Du théâtre ou nouvel essai sur l’art dramatique. Amsterdam 1773, S. 149. ↑

- Mercier: Neuer Versuch, S. 198 f. In der Anmerkung zu „moralische Existenz“ schreibt Mercier: „Die Buchdruckerkunst, das Schießpulver, die Entdeckung der neuen Welt, die Posten, die Wechselbriefe, und das vorgebliche Gleichgewicht Europens haben das ganze alte System über einen Haufen geworfen.“ ↑

- Ebd., S. 200. ↑

- Vgl. hierzu Lehmann, Johannes F.: „‚Ändert sich nicht alles um uns herum? Ändern wir uns nicht selbst?‘ Zum Verhältnis von Leben, Zeit und Gegenwart um 1770“, in: Brückner, Benjamin/Preiß, Judith/Schnyder, Peter (Hg.): Lebenswissen. Poetologien des Lebendigen im langen 19. Jahrhundert. Freiburg im Breisgau 2016, S. 51-73. ↑

- Weishaupt, Adam: „Anrede an die neu aufzunehmenden Illuminatos dirigentes“, in: Nachtrag von weitern Originalschriften, welche die Illuminatensekte überhaupt, sonderbar aber den Stifter derselben Adam Weishaupt, gewesen Professor zu Ingolstadt betreffen […], Zwo Abtheilungen, II. München 1787, S. 44–121, hier S. 53 f. Hervorh. J.L. ↑

- Lenz an Herder, 20. November 1775, in: Ders., WuBr 3, S. 353. ↑

- Vgl. Geyer, Stefan: „Aktualität im Vollzug – Formen der Intertextualität bei Lessing und Goethe“, in: Ders./Lehmann, Johannes F. (Hg.): Aktualität – Zur Geschichte literarischer Gegenwartsbezüge vom 17. bis zum 21. Jahrhundert. Hannover 2018, S. 219-239. ↑

- Siehe die ausführliche Interpretation des Textes bei Judith Schäfer: »… da aber die Welt keine Brücke hat …«: Dramaturgien des Fragmentarischen bei Jakob Michael Reinhold Lenz. Paderborn 2016, S. 96-148. ↑

- Vgl. hierzu: Lehmann, Johannes F.: „Den Krieg im Rücken. Deserteure im Theater des 18. Jahrhunderts“, in: Auer, Michael/Haas, Claude (Hg.): Kriegstheater. Darstellungen von Krieg, Kampf und Schlacht in Drama und Theater seit der Antike. Stuttgart 2018. ↑

- Vgl. Lenz, Jakob Michael Reinhold: „Der tugendhafte Taugenichts“, in: Ders.: WuBr 1, S. 499-526, hier S. 516 f. ↑

- Ebd., S. 518. ↑

- Ebd., S. 518 f. ↑

- Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri: Voyage a L‘isle de France, a l’isle de Bourbon, au cap de bonne-espérance, etc. Avec des Observations nouvelles sur la nature et sur les Hommes, par un officier du Roi. Tome Premier. Paris 1773, S. 199. Das Werk enthält insgesamt drei Kupferstiche (alle von Jean-Michel Moreau, genannt Moreau Le Jeune). Der hier abgedruckte, auf den sich die Figur Leybold zweifellos bezieht, ist zentrales Element in dem zwölften Brief, der die Verhältnisse der schwarzen Sklaven beschreibt. Siehe zum Kontext Howell, Robin: „Bernardin de Saint-Pierres Founding Work: The Voyage a L’île de France“, in: Modern Language Review 107 (2012), S. 756-771. ↑

- [Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri]: Reise eines königlichen französischen Officiers nach den Insuln Frankreich und Bourbon, dem Vorgebürge der guten Hoffnung, u.s.w: Nebst neuen Bemerkungen über die Naturhistorie und die Menschen. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen. Zwey Theile. Altenburg 1774, S. 147. ↑

- Ebd., S. 155. ↑

- Ebd. ↑